Figure 10 :

Répartition du personnel

médical [1]

Personnel non

médical : 5 199 Equivalents Temps

Plein

Figure 11 :

Répartition du personnel non

médical [1]

Budget

d'investissement

2008

Figure 12 : Budget

d' investissement 2008 [1]

Budget

d'exploitation 2008

Figure 13

: Budget d' exploitation 2008 [1]

Equipement d'imagerie :

Blocs

opératoires :

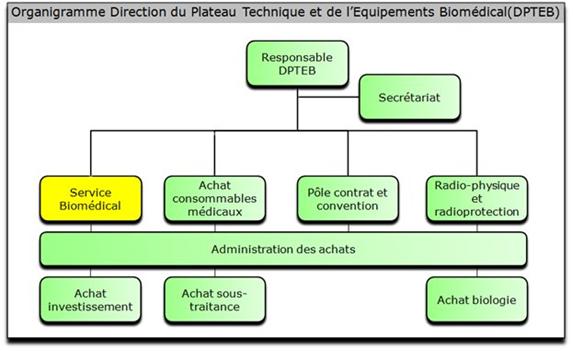

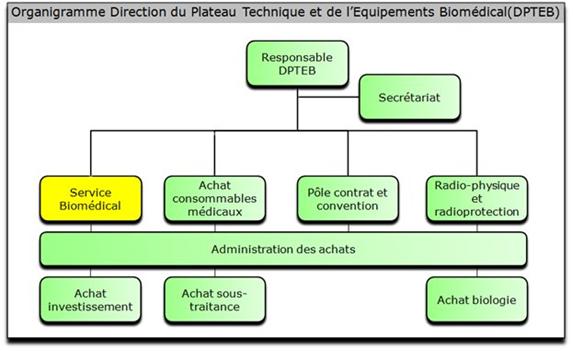

1.5 Présentation

de la

Direction du Plateau Technique et de

l’Equipement Biomédical (DPMTEM)

La

direction du plateau technique et de

l’équipement biomédical

regroupe l’ensemble des activités

liées aux dispositifs

médicaux. Le service

biomédical appartient à

cette structure qui intègre

également les achats des

consommables médicaux non

stériles (hors pharmacie),

l’unité de radioprotection, les

contrats de maintenance et la gestion de

la sous-traitance, les aspects

administratifs.

Elle

se compose comme ceci

Figure 14 :

L'organisation du service DPTEB [13]

1.6

Le service biomédical :

1.6.1

Présentation et fonctionnement

du service biomédical :

Dans un premier temps, j’ai

rencontré une bonne partie des

ingénieurs et techniciens

biomédicaux ce qui m’a permis

d’avoir une idée du

fonctionnement du service

biomédical. Le

Service Biomédical est

localisé sur 2 sites (C.H.U. et

C.H.R.).

Les

ingénieurs biomédicaux

sont localisés au C.H.R. Seul

l’ingénieur de radioprotection

est localisé au C.H.U.

Ils ont chacun leurs

spécialités par

pôle (anesthésie,

réanimation, imagerie,

laboratoire, blocs opératoires,

dialyse, explorations fonctionnelles,

endoscopie etc.…)

Les techniciens sont

localisés au C.H.U. Cependant,

un technicien de maintenance de

dialyse travaille au C.H.R. Ils

travaillent par équipe (en

binôme) et ont

différentes

spécialités (imagerie,

laboratoire, chirurgie, dialyse

etc...).

Ils interviennent en fonction

de leurs compétences, certaines validées

par

des formations par les constructeurs.

Ce même fabriquant

précise le niveau des

techniciens nécessaire pour

effectuer la maintenance.

Une partie de la maintenance

est sous traitée comme

l’imagerie et les laboratoires. Le

technicien accompagne les intervenants

puis reçoit les comptes rendus

d’interventions.

Les données

d’organisation

pour la maintenance et le contrôle

qualité des dispositifs

médicaux permettent d’assurer

l’existence et la maîtrise des

éléments

généraux pour

réaliser ces activités.

Le

domaine d’application couvre la

maintenance et le contrôle

qualité des équipements

médicaux du CHU

de Caen pris en charge par la Direction

Plateau Technique et Equipement

Biomédical.

Le

personnel concerné est celui de

la Maintenance Biomédicale, de

l’Unité de Radiophysique et de

Radioprotection, ainsi que

l’ingénierie biomédicale.

Le

service

biomédical est composé

de :

ORGANIGRAMME

L’organigramme

fonctionnel et opérationnel de

la Maintenance Biomédicale

précise les champs de

responsabilité de chaque

intervenant.

Les

responsabilités sont par ailleurs

décrites dans les

différents profils de poste

des ressources concernées.

Le domaine

d’application couvre la maintenance et

le contrôle qualité des

équipements médicaux

du CHU de Caen pris

en charge par la Direction Plateau

Technique et Equipement

Biomédical.

Le

personnel concerné est celui de

la Maintenance Biomédicale, de

l’Unité de

Radiophysique et unité de

Radioprotection, ainsi que

l’ingénierie biomédicale.

Figure 15 :

organigramme

1.6.2 Rôle et

mission du service

biomédical :

-

La

gestion de la maintenance des

dispositifs médicaux.

-

La réalisation

de la maintenance curative et

préventive des

contrôles de

sécurité et de

performance.

-

La

gestion du parc d’équipements

médicaux.

-

La participation

à la formation des

utilisateurs

-

.L’élaboration

du plan d’ équipement

-

La

matériovigilance.

-

La

veille technologique,

réglementaire et normative

des équipements.

Chaque

technicien à accès

à la GMAO

(COSWIN 7.1) Ce logiciel permet la

gestion globale du parc des

équipements médicaux.

Aujourd’hui, les demandes

d’interventions se font principalement

par

téléphone. Cependant,

à

l’essai, des demandes

d’interventions sont

réalisées avec la GMAO dans les

services néonatalogie et les

laboratoires.La GMAO est un logiciel

puissant bien exploité dans

l’industrie. On le retrouve

fréquemment dans les SBM mais

pas de façon optimale dans les

services de santé. Pour

effectuer les différents

contrôles qualité et

maintenances, le SBM se doit

d’être équipé

d’appareils de contrôle qu’on

appelle ECME. Des

prestataires externes peuvent

intervenir, soit

par manque de personnel au SBM ou d’ ECME.

1.6.3 Inventaire

E.C.M.E. :

On

entend par ECME les appareils qui

permettent d’effectuer les

contrôles et maintenances des DM.

Quelques

ECME nécessaires

aux contrôles qualité en

radio diagnostique:

-

Marqueurs radio-opaques (fil

radio-opaque, pièces de

monnaie)

-

Règle à graduations

millimétriques radio-opaques.

-

Densitomètre. (Machine

à développer)

-

Sensitomètre. (Machine

à développer)

-

kVpmètre

(précision de 3 %)

-

Dosimètre (précision

de 5 %)

-

Mesure temps exposition (avec une

incertitude de 1 ms)

-

Jeu de plaques d’aluminium

(pureté au moins 99 %,

épaisseur 1 et 2 mm)

-

Fantôme équivalent

patient (section au moins 30 cm x 30

cm, épaisseur 20cm PMMA)

-

Jeu de plaques de cuivre

(épaisseur 2mm à 3mm)

-

Plaques radio-opaques couvrant la

surface de l’automatisme des

détecteurs de radioscopie

(épaisseur 2mm)

-

Objet-test pour le réglage du

moniteur préalablement au

contrôle de la

résolution spatiale et

de la résolution à bas

contraste.

-

Objet-test pour le contrôle de

la résolution à bas

contraste.

-

Mire de résolution spatiale

(de 0,70 à 5,00 pl/mm).

Mentionnons qu’au CHU

de Caen, les ECME ne sont pas

présent pour effectuer ces

applications puisque l’hôpital

utilise un prestataire extérieur

pour les contrôles

qualité, internes

et externes.

II -

LES OBJECTIFS

2.1

Les enjeux et la

problématique :

2.1.1 Législation :

La

maintenance des dispositifs

médicaux (DM)

est un sujet d’actualité,

d’autant plus que l’arrêté

du 3 mars 2003 rend obligatoire

la maintenance de certaines

catégories de dispositifs

médicaux.

L’employeur est

responsable de l'application du code

de travail et doit donc organiser la

radioprotection dans

l'établissement. Il doit mettre

à disposition de la personne

responsable de l’exercice d’une

activité nucléaire, tous

les moyens nécessaires pour

atteindre et maintenir un niveau

optimal de protection contre les

rayonnements ionisants.

Le contrôle

qualité d’un

dispositif

médical est défini comme

l’ensemble des opérations

destinées à

évaluer le maintien des

performances revendiquées par

le fabricant ou le cas

échéant, fixées

par le directeur général

de l’Afssaps.

Deux

types de contrôles de

qualité sont prévus par

le décret

2001-1154 : les

contrôles internes

réalisés par les

préposés de l’exploitant

ou sous sa responsabilité par

un prestataire externe et les

contrôles externes

réalisés par un

organisme de contrôle de

qualité externe

agréé par l’Afssaps.

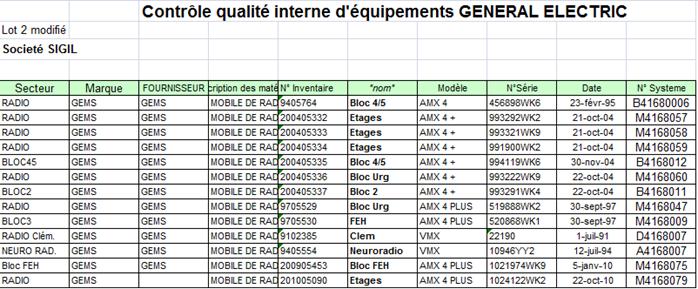

Dans le tableau ci-dessous, on trouve

les différentes étapes

d’un contrôle qualité

effectué sur les appareils de

radiologie.

Figure 16

: Contrôle radiographie [2]

2.1.2 Les

enjeux :

Afin

de répondre au mieux à la

santé du patient et des

intervenants, il est obligatoire de

respecter les normes et le nombre de

contrôles qualité internes

et externes, les contrôles en

radioprotection et la maintenance

préventive des appareils de

radiologie.

Si le Directeur général

de l’AFSSAPS

prend connaissance que l’exploitant

d’un dispositif médical soumis

au contrôle de qualité

n’a pas mis en œuvre les

contrôles prévus, il met

en demeure l’exploitant de faire

procéder à ces

contrôles.

Le coût de la non qualité

est difficilement quantifiable mais il

est bien réel. Financièrement,

quand la qualité diagnostique

est insuffisante, il faut

recommencer les examens. Si la

qualité de l’image

radiographique est mauvaise, elle peut

donner une mauvaise

interprétation du

résultat

Concernant les risques,

la qualité d’une image

radiographique est dépendante

de la dose administrée, ce qui

entraîne une surexposition de

rayons ionisants qui nuit à la

santé du patient.

Organigramme représentant le

traitement en cas de non

conformités

Figure 17 : Non

conforme [2]

2.1.3

La

problématique :

Le

CHU comporte environ

50 appareils générateurs

de rayons ionisants qui sont

réglementés par le code de la

santé publique, fixant les

modalités par décrets.

Pour

ma part, je vais m’intéresser aux

appareils de radiologie conventionnelle,

les mobiles de radiographie et de

radioscopie.

Les

appareils de radiologie étant

bien spécifiques en raison des

différents contrôles

obligatoires, on peut imaginer la

difficulté à effectuer une

planification en raison de

l’immobilisation fréquente des

appareils.

Les

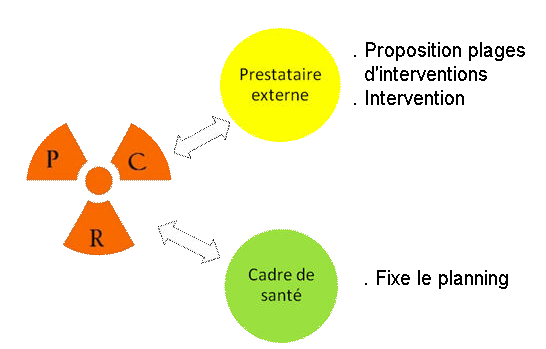

différents acteurs qui gravitent

autour de ces différents

contrôles sont :

-

l’ingénieur biomédical >

C’est

le plus intéressé par

l'assurance qualité. Il doit

impulser la démarche, en

démontrer la

nécessité et en faciliter

la mise en place.

-

le technicien biomédical > Le

contrôle

qualité doit être

effectué par un technicien

possédant une solide formation

technique, une excellente connaissance

des règles de

sécurité et

également un savoir-faire

biomédical.

-

le radiophysicien (PSRPM)

> défini

dans l’arrêté du 19

novembre 2004:

Estimation

des doses délivrées au

patient : Il s’assure que les

équipements, les données

et procédés de calcul

utilisés pour déterminer

et délivrer les doses et

activités administrées au

patient dans toute procédure

d’exposition aux rayonnements ionisants

sont appropriés et

utilisés selon les dispositions

prévues dans le code de la

santé publique.

- PCR >

Personne Compétente en

Radioprotection, obligatoire depuis

1986.

Pour

tout établissement

détenant ou manipulant des

sources de

rayonnement

ionisant (modifié par les

articles R231-106 du décret du

31 mars 2003 et R4456-1 du

décret du 7 mars 2008.

Ajoutons

que le radiophysicien et le PCR au CHU forment l’URR (Unité de

radiophysique et radioprotection).

-

Prestataires

externes >

Ils réalisent les contrôles

qualité. Pour les contrôles

externes, ils sont obligatoirement

réalisés par des

organismes agrées par l’AFSSAPS.

Pour

le CHU, les CQI et

CQE, son tous effectués par

des prestataires agréés.

Les

prestataires retenus suite à un

appel d’offres sont :

-

Société

SIGIL

-

Société

SOCOTEC

-

Société

MEDIQUAL

-

Cadre de santé >

Il s’occupe du management et de ses

patients. Il doit être

prévenu des contrôles

qualité afin de laisser les

salles à disposition.

Services

gravitants autour des appareils

ionisants

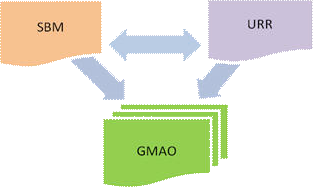

Figure 18

: Service gravitants autour des appareils

ionisants

2.2 Inventaire

des appareils soumis aux

contrôles et maintenance

-

mobiles de radiographie

-

mobiles de radioscopie

-

radiologie conventionnelle

Un

inventaire

complet de ces appareils ionisants se

trouve en annexe

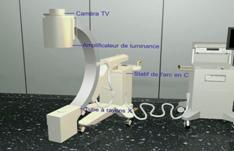

Figure 19 :

Mobile de radioscopie Figure 20 :

Mobile de radiographie:

Figure 21 : Table

de radiologie capteur plan

Figure 22 :

Suspension plafonnière

Figure 23:

Poste de commande

générateurs suspension et

table

2.3 Opérations

concernées

« Art. R. 5212-26.

- En application de l'article L. 5212-1, la liste

des dispositifs médicaux soumis

à l'obligation de maintenance,

celle des dispositifs médicaux

soumis au contrôle de

qualité interne et la liste des

dispositifs médicaux soumis au

contrôle de qualité

externe sont arrêtées,

après avis du directeur

général de l'Agence

française de

sécurité sanitaire des

produits de santé, par le ministre

chargé de la

santé »

|

|

Obligation

de maintenance

|

Contrôle

qualité interne

|

Contrôle

qualité externe

|

|

Imagerie

ionisante

|

Par

l’exploitant ou sous sa

responsabilité

|

Par

l’exploitant ou sous sa

responsabilité

|

Par

un organisme indépendant

certifié par l’AFSSAPS

|

|

Classe

I degré faible de risque

|

|

|

|

|

Classe IIa

degré moyen

de risque

|

|

|

|

|

Classe IIb

potentiel élevé

de risque

|

Par

l’exploitant ou sous sa

responsabilité

|

|

|

|

Classe

III potentiel très

sérieux de risque

|

Par

l’exploitant ou sous sa

responsabilité

|

|

|

Pour

50

appareils ionisants au CHU

de Caen, on peut faire une estimation du

nombre d’opérations à

effectuer sur une année.

|

MP

|

CQI

|

CQE

|

CQE

Rx

|

TOTAL

|

|

80

|

50

|

50

|

50

|

230

|

Concernant la

maintenance préventive, nous

arrivons à 80 opérations

car certains appareils

nécessitent 2 maintenances

annuelles.

Dans

l’estimation,

la maintenance corrective n’est pas

prise en considération mais

elle génère

également des modifications de

planning des patients que le cadre de

santé doit gérer.

La

maintenance

préventive d’un dispositif

médical consiste en un ensemble

d’actions qui vont permettre de garder

ou rétablir les

fonctionnalités du DM.

Liste

de dispositifs médicaux

soumis à l’obligation de

maintenance en

radiodiagnostique :

Radiographie

et

radioscopie (fixe ou mobile,

conventionnelle ou

numérisée), scanner,

mammographie,

ostéodensitomètre,

injecteur de produit de contraste.

Négatoscope,

chaîne numérique.

L’article

D.665.5.2 du CSP propose

trois orientations à l’exploitant

pour la mise en œuvre de la

maintenance :

-

Réalisation

par

le fabricant ou sous sa

responsabilité

-

Réalisation par le

fournisseur de tierce maintenance

-

Réalisation par l’exploitant

lui-même.

Au cours de ces interventions, il

sera notamment procédé:

-

à

la vérification

systématique de l’état

général des

systèmes,

-

aux

contrôles de

sécuritéà

-

l’entretien spécifique des

différents sous-ensembles et

des parties mécaniques,aux réglages et

étalonnages

nécessaires

-

au contrôle

qualité images

-

à des

essais de fonctionnementà

-

l’information des utilisateurs et

des techniciens biomédicaux

si nécessaire.

On

entend par "contrôle

qualité" d'un

dispositif médical l'ensemble des

opérations destinées

à évaluer le maintien des

performances revendiquées par le

fabricant ou, le cas

échéant, fixées par

le directeur général de

l'Agence française de

sécurité sanitaire des

produits de santé ; le contrôle

de qualité est dit interne,

s'il est réalisé par

l'exploitant ou sous sa

responsabilité par un prestataire

; il

est dit externe, s'il est

réalisé par un organisme

indépendant de l'exploitant, du

fabricant et de celui qui assure la

maintenance du dispositif.

Le

rôle

de la personne compétente en

radioprotection (PCR)

est de s’occuper des fonctions

essentielles dans l’hôpital :

-

Etude

des postes de travail

-

Délimitation des zones

règlementées

-

Surveillance de l’exposition

-

Relation

avec les autorités

L’arrêté

du 26 octobre 2005 définit

les modalités de contrôle

de radioprotection en application des

dispositions prévues par le

code du travail et le code de la

santé publique.

Ces

contrôles sont menés par

la personne compétente en

radioprotection et au moins une fois

par an par un organisme

agréé pour ce qui

concerne le contrôle des sources

et appareils émettant des

rayonnements ionisants.

Afin de permettre l’évaluation

de l’exposition externe et interne des

travailleurs, un contrôle

technique périodique des

ambiances de travail doit être

réalisé. Ce

contrôle est également

conduit par la PCR et au moins une

fois par an il est confié

à un organisme

agréé.

2.4

Etat des lieux (qui fait

quoi ?)

Après un entretien individuel

avec chaque personne concernée

(radiophysicien, PCR,

Cadre de santé et

ingénieur biomédical),

cela m’a permis de mieux comprendre la

problématique. Une des

questions qui revient souvent de la

part de chacun est Qui

fait quoi

La raison de cette question est

due à un manque de

méthode et de mise en commun

d’outils partagés car les

attentes des différents

services sont différentes.

Pour

le radiophysicien,

il est évident que le

problème majeur est la

difficulté d’accéder

rapidement aux travaux

réalisés sur les

différents appareils d’imagerie.

En effet, pour pouvoir consulter

rapidement un dossier et connaître

son contenu, il doit pour cela reprendre

le dossier sur papier qui est

déjà archivé.

Un

exemple : L’ASN

a besoin de renseignements concernant

un appareil d’imagerie. La

difficulté pour le physicien

est de

donner une réponse

dans le plus bref délai par

manque d’accès à un

support informatique.

Pour

la PCR,

c’est différent. Effectivement la

PCR est

indépendante du service

biomédical , c’est elle qui

gère la planification de ses

contrôles qualité.

Cependant,

elle n’a pas accès à

la GMAO qui lui

permettrait de prendre connaissance de

l’état des DM

concernés.

Pour le cadre

de santé, nommé

récemment

à ce poste, il lui est difficile

de connaître l’origine de tous ces

contrôles qui engendre

fréquemment des modifications de

planning concernant ses patients.

Par

conséquent,

l’incompréhension et les

difficultés rencontrées de

chaque responsable de

service résultent bien

des difficultés à

organiser l’ensemble des

opérations.

Un

questionnaire

a été adressé

à plusieurs services

biomédicaux afin de savoir

comment ils procédaient dans leur

établissement. (Annexe n° 1)

Résultats

d’enquête auprès

d’ingénieurs

biomédicaux.

Diagramme

ISHIKAWA : Rôle des

différents services

2.5

Les contrôles par

étapes :

2.5.1

Les CQI et CQE pour radios

conventionnelles :

-

L’ingénieur

biomédical envoie

l’inventaire au prestataire

externe agréé qui

propose des plages d’interventions

-

L’ingénieur

bio adresse l’ébauche du

planning au radio physicien

-

Le

radio physicien prévient le

cadre de santé qui fixe les

dates précises

-

Une

fois le planning

complété, le radio

physicien le transmet à

l’ingénieur bio

-

L’ingénieur

bio retransmet le planning

définitif au prestataire

-

Le

prestataire effectue le

contrôle

et une fiche de

synthèse d’intervention est

transmise au radio physicien

-

Le

radio physicien transmet à

l’ingénieur bio qui

transcrit la

traçabilité sur la GMAO

-

Si

le contrôle est conforme

> facturation

-

Si le

contrôle est non conforme

>

intervention du

prestataire.

2.5.2

La maintenance préventive

-

La

société externe

propose un planning au cadre de

service

-

Si

le contrôle est non conforme

>

intervention du

prestataire.

-

Si

accord, planning transmis à

l’ingénieur bio

-

La

maintenance est alors

effectuée comprenant un

test complet de toutes les

fonctionnalités

-

Si

test non conforme retour en

maintenance

-

En fin

d’intervention, un compte rendu

est alors rédigé et

archivé dans la GMAO

2.5.3 Contrôle

de radioprotection

-

L’ingénieur

Radioprotection envoie

l’inventaire au prestataire

externe agréé qui

propose des plages d’interventions

(proposition de 3 semaines

bloquées)

-

La

PCR communique directement avec

les cadres de service pour

définir le planning

selon les critères

et les dates proposées par

le prestataire

-

Intervention

du prestataire externe aux heures

proposées par les cadres et

la PCR

-

Compte

rendu envoyé par le

prestataire à la PCR , analyse

et archivage papier

2.5.4 Les radio

mobiles et amplis de blocs :

Concernant les radio mobiles et

les amplis de blocs, le technicien de la

société adapte son

planning en fonction de leur

disponibilité. Le technicien

biomédical se charge de mettre

à disposition les appareils et

guide le prestataire.

2.6 L’amélioration

de la communication entre les services.

Conformément aux

objectifs, nous avons avancé dans nos

démarches. Chaque service est

conscient des lacunes actuelles c’est

pourquoi nous avons travaillé avec

motivation et efficacité. Le but

étant de rétablir une

communication optimale, des inventaires et

un planning a été mis en

place.

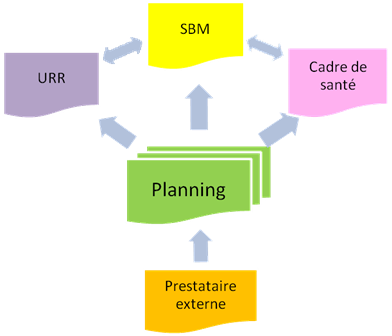

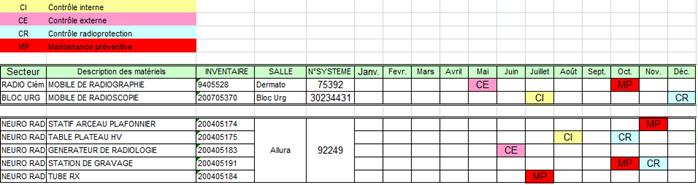

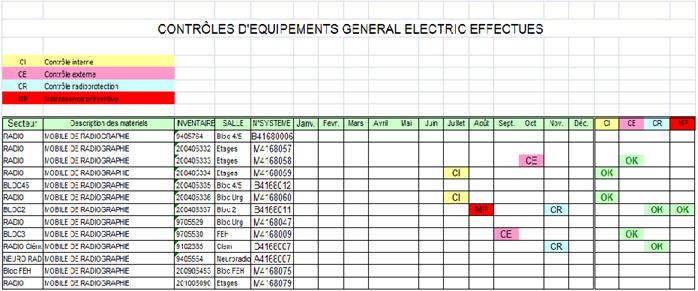

2.6.1

Les outils de planification

Afin d’officialiser une certaine

démarche à la communication

entre services et prestataires externes,

il est nécessaire d’établir

des procédures communes à

l’aide d’outils informatiques.

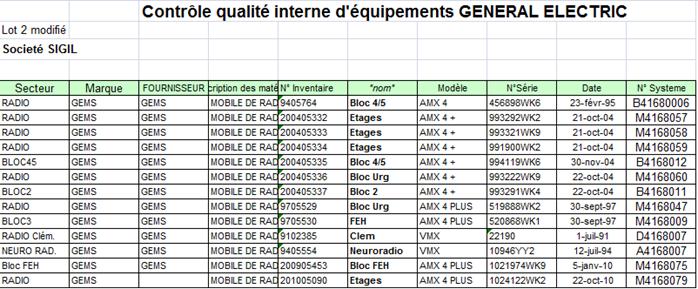

La

première étape est de créer sur

EXCEL un inventaire de la liste des

équipements à

contrôler. Celui-ci servira de

liaison entre l’ingénieur

biomédical et le prestataire

externe. Suite à cet inventaire le

prestataire adressera à

l’ingénieur biomédical ses

dates d’interventions.

(Annexe n°2)

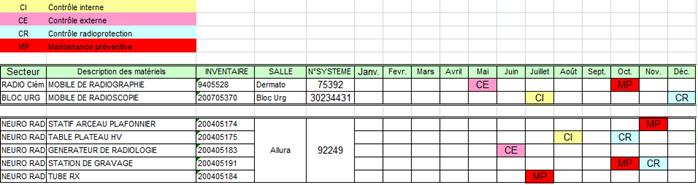

La

deuxième étape consiste

à concevoir un planning conçu

avec EXCEL qui pourra être

consulté par les services

concernés. Sur ce planning

l’ingénieur aura transcrit les dates

d’interventions du prestataire. Avec un code

couleur établi, il sera plus facile

de visualiser le type d’opération

concernée avec le

mois sélectionné.

(Annexe n°3)

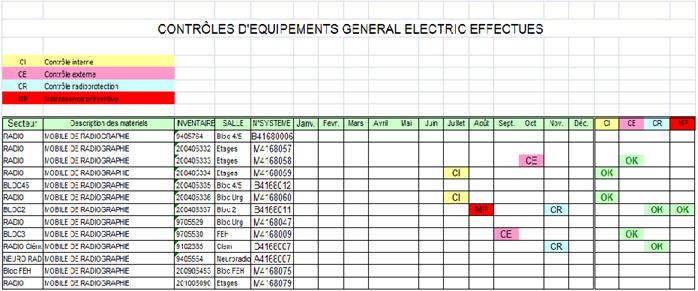

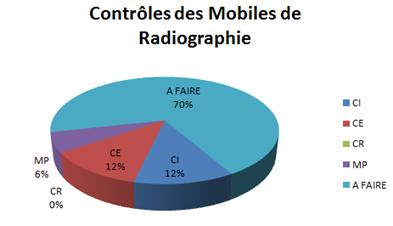

La

troisième étape, toujours

avec EXCEL, consiste

à interpréter à l’aide

d’un tableau et un graphique l’avancement

des différents contrôles

effectués.

(Annexe n°4)

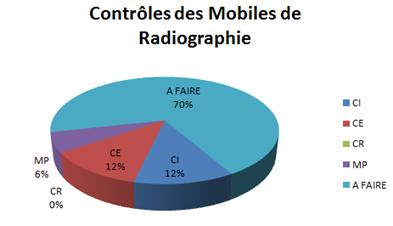

Figure 31: % Travaux

effectués

2.6.2

La traçabilité :

Aujourd’hui, le logiciel

idéal pour enregistrer et suivre

les interventions effectuées sur

les DM est la GMAO.

La GMAO est une

base informatique qui permet de disposer

en permanence d’un outil complet de

synthèse sur l’ensemble des

données de la fonction

biomédicale.

La sauvegarde

permanente des données est

assurée par la Direction du

Système d’Information. Sur ce logiciel,

on peut transcrire toutes les

informations concernant les DM.

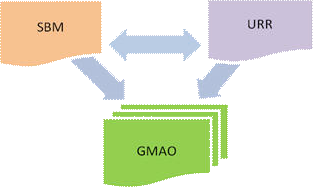

Eventail des possibilités

de la GMAO :

Figure 32 :

Eventail des possibilités de la GMAO

Inconvénient,

seul le SBM l’utilise pour tenir

à jour les informations

nécessaires au suivi du DM.

Pour remédier à ce manque,

une réunion entre les services

concernés a été

faite. Celle- ci s’est montrée

fructueuse car la démarche est

maintenant lancée pour que chaque

service ait accès à la GMAO

pour consulter les mises à jour

effectuées sur les DM.

Figure 33 :

Représentation la mieux adaptée

Néanmoins, après

réflexion, en abordant le chapitre

sur la traçabilité, il s’est

avéré que la gestion des DM avec la GMAO

est complexe à mettre en place.

Chaque utilisateur devrait dans un premier

temps être formé sur ce

logiciel afin de l’utiliser au mieux selon

ses besoins .

De plus, nous sommes limités en

nombre de licences par rapport au nombre

d’utilisateurs, une licence étant

coûteuse.

Conclusion :

Ce stage effectué dans un service

biomédical en secteur public aura

été

bénéfique pour moi. J’ai

pu travailler durant ces semaines dans

une

structure plus importante que le service

biomédical où je

travaille.

Il

m’a permis de comprendre les

difficultés à planifier les

maintenances et les contrôles

qualité sur les appareils

d’imagerie.

Particulièrement

établir une cohérence entre

les services concernés dans

l’intérêt des patients et du

personnel.

Dans

un premier temps, la démarche

concernant un planning en commun

pouvant être visualisé et

modifié sur intranet serait

un aboutissement à

l’amélioration de la

communication entre les services.

De

plus, la GMAO

consultée par tous serait un

point fort pour que chaque

compte rendu d’intervention soit rendu

accessible, en particulier pour le

radiophysicien, la PCR

et le cadre de santé qui

à ce jour n’y ont toujours pas

accès.

Bibliographie :

[1] Site du CHU de Caen,

(consulté le 22.04.2011)

http://www.chu-caen.fr/

[2]

Site UTC-ABIH (consulté le

22.04.2011)

http://www.utc.fr/tsibh/moodle/course/category.php?id=4&categoryedit=on&sesskey=v3PtD2SsZ7

[3] Mise en pratique du

contrôle interne en radio

diagnostique, S. Payen, rapport de stage,

TSIBH, UTC, 2008,

(consulté le 30.05.2011)

http://www.utc.fr/tsibh/public/tsibh/08/rapport_stage/stephane_payen/CQ_Radiologie.htm

[4] Contrôle

qualité en imagerie médicale

à modalité RX au

CHSF,A.Kwizera, rapport de stage, TSIBH,

UTC, 2009,

(consulté le 30.05.2011)

http://www.utc.fr/tsibh/public/tsibh/09/stage/kwizera_a/rapport_html.html.

[5] Réglementation et

contrôle qualité en radiologie,

N.Maurel, rapport de

stage,MTS, UTC , 2008 , (consulté

le

20.05.2011)

http://www.utc.fr/~farges/master_mts/2006-2007/stages/maurel/maurel.html

[6] Optimisation de la

gestion des équipements

biomédicaux gérés

mutuellement par le service

biomédical et le Département

Patrimoine et Infrastructure, F.Laurent,

rapport de stage, TSIBH, UTC, 2008, (consulté

le 05.05.2011)

http://www.utc.fr/tsibh/public/tsibh/08/rapport_stage/frederic_laurent/laurentfredericchucaen14.html

.

[7] Projet

d'intégration TSIBH, UTC, 2004-2005 Quelles

bonnes pratiques en contrôle

qualité en radiologie

conventionnelle ? (consulté

le 02.06.2011)

http://www.utc.fr/tsibh/public/tsibh/04-05/projets/mrad_rubambana/mrad_rubambana.htm

[8] Site de

l’AFSSAPS (consulté le

30.05.2011) :

http://www.afssaps.fr/Activites/Maintenance-et-controle-qualite-des-DM/Mise-en-oeuvre-du-controle/(offset)/5

[9] Démarche pour le

contrôle qualité de la chaine

imagerie en radiologie conventionnelle.

(consulté le 02.06.2011)

http://www.utc.fr/tsibh/public/spibh/1997/Stages/Robert/Robert.htm

[10] Articles R. 5212-1

à R. 5212-35 du Code de la

santé publique (consulté le

03.06.2011)

http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/vsv/vigilanc/dossiers/risques/doc32.pdf

[11] Contrôles en

radioprotection arrêté du 26

octobre 2005 (consulté le 04 juin

2011)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242968&dateTexte

[12] Support

de cours GMAO

(consulté le 09.06.2011)

http://www.utc.fr/~tsibh/moodle/course/view.php?id=192

[13] Réflexion

sur l’organisation sur la maintenance

biomédicale au CHU de Caen

–Propositions d’axes d’amélioration,

E.Vivier, rapport de stage, ABIH, UTC, 2010,

(consulté le 08.05.2011)

http://www.utc.fr/tsibh/public/abih/10/stage/vivier/Index.html.

Récapitulatif

des illustrations :

Figure_1: Plan

du CHU

Figure

2 : Fin des travaux

Figure

3 : Début des travaux FEH

Figure

4 : Ouverture de l’hôpital

FEH

Figure 5 :

Site Clémenceau

Figure 6 :

Le centre Esquirol

Figure 7 :

résidence pour personnes

âgées

Figure

8 : CHU Côte de Nacre

Figure 9 :

Hôpital FEH

Figure 10 :

Répartition personnel médical

Figure 11:

Répartition personnel non

médical

Figure 12 :

Budget investissement 2008

Figure 13 :

Budget exploitation 2008

Figure 14 :

Organisation du service DPTEB

Figure 15 :

Organigramme

Figure 16 :

Contrôle en radiographie

Figure 17 :

Non-conformité

Figure 18 :

Services gravitants autour des appareils

ionisants

Figure

19 : Mobile de radioscopie

Figure 20 :

Mobile de radiographie

Figure 21 :

Table de radiologie capteur plan

Figure 22 :

Suspension plafonnier

Figure 23 :

Poste de commande générateur

et table

Figure 24 :

Résultat enquête

Figure 25 :

Diagramme Ishikawa

Figure 26 :

Etapes CQI et CQE

Figure

27 : Etapes maintenance

préventive

Figure 28 :

Etapes contrôle Radioprotection

Figure

29 : Contrôle radio mobiles

et amplis de blocs

Figure 30 :

Amélioration de la communication

Figure 31 :

Pourcentage travaux effectués

Figure 32 :

Eventail des possibilités de la GMAO

Figure 33 :

Représentation la mieux adapt

Annexes

Annexe

1 : Fiche d’enquête

Annexe

2 : Inventaire équipement

appareils radio diagnostiques

Annexe

3 : Planning MP,

CQI, CQE, CQRx

Annexe

4 : Contrôle des travaux

effectués

Annexe

5 : Décrets N° 2001-1154

Annexe

6 : Décret R4456-1 du 7mars

2008 (Legifrance)